ページ

新スク情報管理システム ご紹介

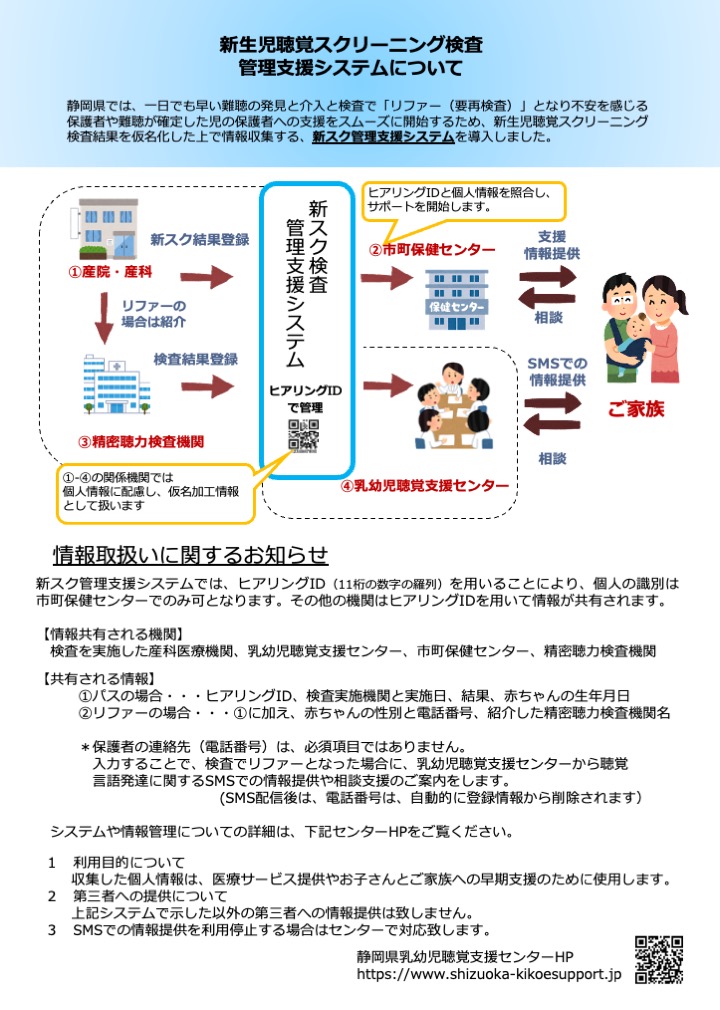

『新生児聴覚スクリーニング検査管理支援システム』とは?

難聴児の音声言語発達の点から望ましいとされる、生後2ヵ月までの診断、3カ月からの早期介入を実現するために

新生児聴覚スクリーニング検査の流れを円滑、確実なものとすることを目的としたシステムです。

・産科施設で検査結果をその場でネットワーク入力、市町保健福祉センターと乳幼児聴覚支援センターに共有できます

・検査結果を把握した市町保健師は、対応のための準備をして新生児訪問が可能となります

・要再検を登録することで、精密検査機関の早期受診、診断への支援ができます

・難聴の診断結果を市町保健センターで共有、その後の母子支援につなげることができます

システムを管理・運営する乳幼児聴覚支援センターでは、登録された内容から、検査受検率、精密検査受診率と時期、検査精度を向上するために関係機関に向けた情報提供を実施します。

新生児聴覚スクリーニング検査管理支援システムの概要

以下ポスターのダウンロードはこちら

各段階での実施内容(上記図中の番号に沿って解説しています)

②新スク検査がリファー(要再検査)の場合には、精密聴力検査機関へ紹介

静岡県の精密聴力検査機関・・・

沼津市立病院、静岡県立総合病院、浜松医科大学付属病院、聖隷浜松病院

③精密聴力検査結果の登録

④新生児聴覚スクリーニング検査管理支援システムへの登録は2パターンあります。

新スク結果が「パス」の場合

→ヒアリングID、検査実施機関と実施日、結果、赤ちゃんの生年月日

新スク結果が「リファー」の場合

→「パス」の場合の情報に加え、赤ちゃんの性別、保護者電話番号、紹介した精密聴力検査機関名

⑤市町保健センターではヒアリングIDと母子手帳番号との照合を行い、リファーとなった保護者への支援を開始します。

⑥乳幼児聴覚支援センターでは、リファーとなった保護者の電話番号へ、SMSにて難聴や療育、相談支援の情報提供を行います。

(登録後、センターからの情報提供の停止希望の場合は、対応致します。)

*保健センター、乳幼児聴覚支援センターとも、保護者からのご相談を承ります。

Q&A

最終更新日時: 2025年 03月 18日(火曜日) 10:46